オーナーズクラブ”ではなく“ドライバーズクラブ”と呼ぶ。

知っているようで知らないベントレーというブランド

司会「それでは九島さん、最後にひとこと」

九島「え〜と……、はい、それじゃ。みなさん、ベントレーは購入して満足するクルマではありません。車庫に納めて眺めるのではなく、走り回るクルマです。それを証拠にベントレーでは“オーナーズクラブ”ではなく、“ドライバーズクラブ”と呼びます……」

年に数回ベントレーのディーラーイベントに呼ばれる。購入検討中のお客さんを前にベントレーの魅力について話をするというものだ。その日も現行モデルの解説や数々の逸話を口にしていた。そして会も終わりのころ、司会が冒頭のようにコメントを振ってきた。それに対してのとっさの応えが、“ドライバーズクラブ”の話である……。

そもそもベントレーはレースで活躍していたクルマだ。ロールスロイスのバッジ違いが長かったこともあり、日本では一部のクルマエンスージアストを除けば、かなり理解に欠けているとも思える。「ベントレーは高級車……」、でもそれだけで次に続く言葉がないのが現実だ。

だが、このW.O.ベントレーが起こしたブランドはそんなものではない。1923年にル・マン24時間レースがはじまると、1930年までに5勝を稼いだ。クルマの創成期において、優れた機関を持ったマシンであることを実証したのである。

そしてそれがどれだけ印象的だったかは、様々なストーリーから察せられる。ということで、今回はベントレーにまつわるこぼれ話を記したいと思う。

代表的なのは、数年前に話題となった白洲次郎氏の留学時代の話だ。彼が乗り回していたのはまさしくベントレー。1924年型3リッターである。20年代はまだクルマが希少な時代。大衆車T型フォードが誕生していたにせよ、それ以外はまだ一部の富裕層の持ち物だった。

その頃ベントレーを乗り回していたのだから白洲氏はどんなにハイカラだったことか。英国社会における東洋人でありながら、かなりイケていたと思われる。しかも、白洲氏がそれを愛してやまなかったことから仲間たちから “オイリーボーイ”と呼ばれた。愛情を込めて。きっといつも手のひらを黒く染めていたのだろう。ときにエンジンオイルにまみれながら颯爽と走っている姿が思い浮かぶ。きっとクラスメイトはそんな姿を見て一目置いたに違いない。

じつは先日まさにその現車に乗る機会を得た。埼玉県加須市にあるワク井ミュージアムでのことである。取材で訪れたとき、代表の涌井氏が「運転してみない?」ともちかけた。正直ちょっと戸惑いながらも二度とないチャンスに「是非!」と返事した。

クルマはまさに当時のレースマシンなのだが、今日のソレとはかけ離れていて乗る前は鈍重なイメージがした。それこそ蒸気機関車でも走らせるようなゆっくりした出だしなのかと。ところが、実際に走らせてみると動きはまったくの別モノ。クラッチをつないだ瞬間からドーンと加速する様は想像以上だし、ハンドリングも軽快で小回りもきく。毎回クラシックカーラリーで、どうしてゼッケンの若い戦前モデルに追いつかないのだろうと不思議がっていたが、その理由がわかった。60年代の英国製ライトウェイトスポーツカーと同等、いやいやそれ以上に速い。

戦前のベントレーにはこんなストーリーもある。それはレースで活躍していたドライバーたちについて。

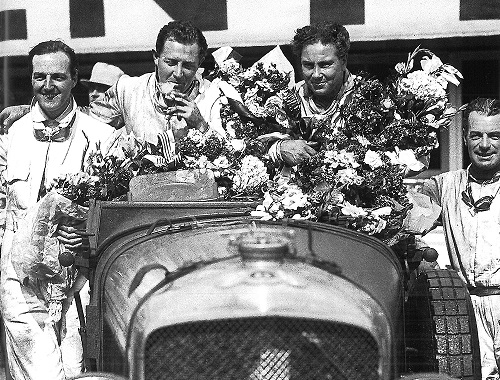

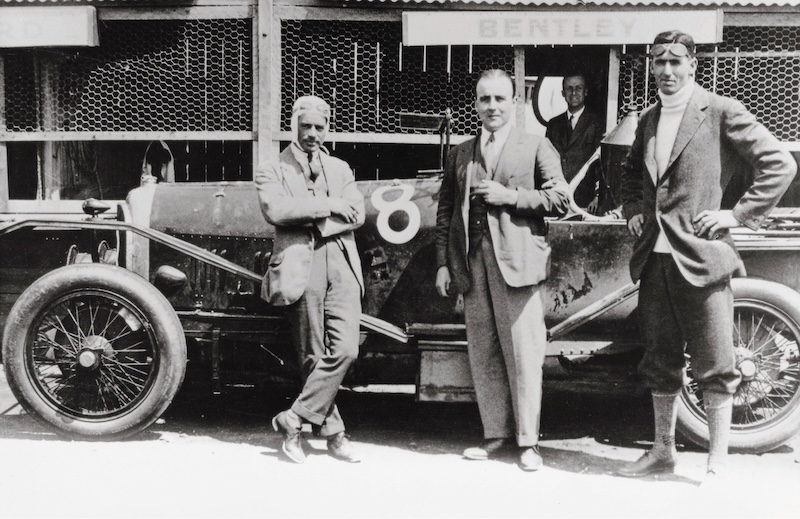

当時の彼らは“ベントレーボーイズ”という愛称で呼ばれ、多くのファンを惹き付けていた。その理由は、レースでの強さもそうだが、ドライバーたちの立ち振る舞いがかっこよかったからだ。サーキットにはパリっとしたスーツで現れ、センスのいいレーシングスーツに着替える。そしてレースを終えると、またスーツに着替え自家用のベントレーで帰っていく。まさに英国的ジェントルマンズ・スタイルである。

そんな振る舞いだったのは、彼らがプロのドライバーではなく他の仕事を持っていたからかもしれない。ある者はジャーナリスト、ある者は教師、ある者は貿易商といったように、当時インテリ層と呼ばれた職業の人々がベントレーのステアリングを握っていた。